NUEVE PROYECCIONES AL AIRE LIBRE EN EL BARRIO DE LA VICTORIA

Son ya tantos los años que nadie recuerda cuál fue el

primero. Sin embargo, el desconocimiento de ese dato no impedirá que hoy arranque una nueva edición del ‘Cine al aire libre’ que organiza la Asociación

Vecinal “Los Comuneros” del barrio de la Victoria. La Plaza de la Solidaridad volverá

a ser el rincón que dé cobijo a los amantes del cine o a quienes, sin más,

encuentran en el séptimo arte la perfecta excusa para compartir un par de horas

con amigos y vecinos. Serán nueve las proyecciones que se llevarán a cabo a lo

largo de los meses de julio y agosto: habrá

sesión todos los miércoles y, además, dos martes, el 22 y el 29 de este mes. Hoy,

para abrir boca, se proyectarán diversos cortometrajes de la realizadora

vallisoletana Pilar Álvarez, entre ellos los premiados ‘Bello, bello, bello’ y

‘Toma dos’. En los dos martes antes referidos podremos ver los documentales

‘Nosotros’ en el que los protagonistas son los trabajadores de SINTEL que estuvieron

acampados más de medio año en el centro de Madrid y ‘Las maestras de la

república’. Los más pequeños también tienen su espacio y así el 23 de julio se

proyectará la película de animación ‘Zarafa’ y el 20 de agosto la premiada con

el Goya 2014 a la mejor película de este género, ‘Futbolín’. El 30 de julio es

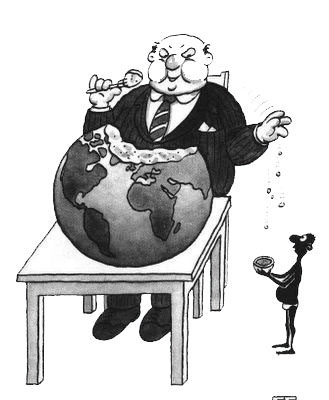

el turno de ‘Pago justo’ una película que evoca los hechos reales ocurridos en

1968 en una fábrica de Ford cuando un grupo de trabajadoras se enfrentaron a la

discriminación que sufrían. Los clásicos siempre actuales encuentran acomodo en

este ciclo, con la película elegida para el día 6 de agosto, ‘La quimera del oro’, ‘Los comuneros’ pretenden homenajear a

Charlie Chaplin en el 125 aniversario de su nacimiento; el 13 será el turno de

‘Las uvas de la ira’. El 27 de agosto se pondrá punto y final a esta edición y

qué mejor guinda para este pastel que llenar de vida la pantalla con una de las

iniciativas culturales más destacadas de cuantas han surgido en los últimos

años en Valladolid, por la plaza desfilará una selección de los mejores

cortometrajes exhibidos en la edición de este año del ‘Festival de cortos

Rodinia’. Después llegará el FIN, un fin que solo será hasta el año que

viene.

EL CINE ME ATRAPÓ DESPUÉS DE UNA EXPERIENCIA FASCINANTE EN LISBOA

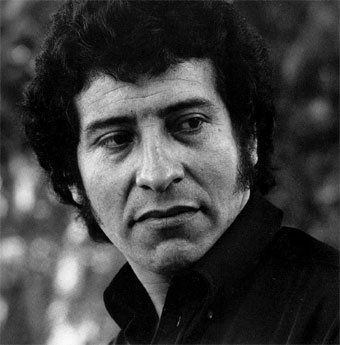

Ella se define como una cineasta

de vocación tardía, no en vano, Pilar Álvarez (Santander 1982) recuerda que en

su casa no se veía buen cine y que ella ya era talludita cuando entró, por

primera vez, en una filmoteca. Tras haber realizado varios trabajos, sobre todo

cortometrajes y piezas de videoarte, ahora está inmersa en la realización de su

primer largo. Hoy, los cortometrajes de esta vallisoletana que dejó todo,

trabajo incluido, por el cine serán los protagonistas en la inauguración del

‘Cine al aire libre’ en el barrio de la Victoria.

¿Cuándo y cómo se produjo el flechazo?

Yo estaba estudiando Bellas Artes

en la universidad de Salamanca, poco más que dibujar sobre escayolas y pintar

bodegones. Tuve la suerte de irme a Lisboa con una beca Erasmus. Allí conocí a

un grupo de personas que me acercaron a un cine diferente del que conocía. Esa

experiencia fue fascinante, el cine me atrapó. Regresé del ‘Erasmus’, terminé

la carrera y volví a Valladolid. Empecé a hacer algunas cosas,

encontré trabajo pero quería hacer cine y necesitaba formarme.

Formarse significa salir de Valladolid.

Sí, sí. Estuve un año en Madrid y

tres en la escuela San Antonio de los Baños en Cuba. Este periodo de formación

permite poner en marcha los primeros proyectos.

¿Cuál es el camino que recorren esos primeros trabajos hasta su

exhibición?

Normalmente a través de los

festivales específicos. Aunque he de decir que este camino tiene sus pros y sus

contras. Por un lado te da la oportunidad de conocer

a gente con inquietudes similares lo que permite que no te sientas como un

bicho raro, facilita la exhibición y, en el caso de obtener algún

reconocimiento se consigue dinero para poner en marcha nuevos proyectos y

motivación para seguir. Pero por otro lado en las escuelas incitan de tal forma

a ocupar este espacio que puede convertirse en una obsesión. En cualquier caso

falta un circuito sólido, hay buenas iniciativas pero muy dispersas, Se

necesita tejido, poso, para que este tipo de cine que se sitúa en los márgenes

pueda llegar a ser exhibido.

A usted no le ha ido mal este camino.

Es cierto, el corto ‘Toma dos’ lo

presenté al festival Punto de Vista de Pamplona, que lo seleccionaran ya fue una

alegría, obtener el premio… Mi último corto, ‘Bello, bello, bello’, también

consiguió el premio IPECC en Documenta Madrid al mejor documental.

Habla de cine de los márgenes. ¿Quiénes son sus referentes?

Son muchos aunque cabe citar en

primer lugar a José Luis Guerín. Es un agitador del conocimiento. También me gusta la forma de trabajar de Elías

León Siminiani. Ambos han conseguido visibilidad haciendo un cine muy diferente

al convencional.

¿En qué proyecto está embarcada en este momento?

Estoy preparando un largometraje

a partir de los más de 6.000 vídeos que ha grabado mi hermano con su móvil. Es

una reflexión sobre esa necesidad de registrarlo todo, ese anhelo de atrapar

los momentos.

Publicado en "El Norte de Castilla" el 16-07-2014